Altendorf und Ersdorf sind über elfhundert Jahre alte Dörfer. Der Ortsname Ersdorf (= Everesdorp, d.h. Dorf des Ebero oder Eberhard) wird schon in karolingischer Zeit, 854 n. Chr. in einer Urkunde des Bonner Cassiusstiftes erwähnt, wonach der Stiftsherr Herigar mit einer Hufe Land in Everesdorp belehnt wird.

Ursprünglich Reichsgut, waren die Dörfer im 9. und frühen 10. Jahrhundert in den Besitz der Tomberger Pfalzgrafen gelangt, von denen sie über die Grafen von Neuenahr 1545 an den Herzog von Jülich kamen. Bis um 1800 bildeten sie einen Dingstuhl im herzoglichen Amt Neuenahr und bildeten von Anfang an auch eine gemeinsame Pfarrgemeinde.

Der dreischiffi ge Vorgängerbau der heutigen Kirche stammt noch aus romanischer Zeit und ging mit Teilen vielleicht bis ins 11. Jahrhundert zurück. Er lag an der Stelle der heutigen Kirche, war aber kleiner und wahrscheinlich streng geostet. Fundamente haben sich beim Einbau der neuen Kirchenheizung gefunden. Gotische Anbauten oder Veränderungen sind bisher nicht nachgewiesen, lassen sich aber vermuten. Der alte Friedhof lag unmittelbar bei der Kirche auf dem heutigen Kirchplatz.

ge Vorgängerbau der heutigen Kirche stammt noch aus romanischer Zeit und ging mit Teilen vielleicht bis ins 11. Jahrhundert zurück. Er lag an der Stelle der heutigen Kirche, war aber kleiner und wahrscheinlich streng geostet. Fundamente haben sich beim Einbau der neuen Kirchenheizung gefunden. Gotische Anbauten oder Veränderungen sind bisher nicht nachgewiesen, lassen sich aber vermuten. Der alte Friedhof lag unmittelbar bei der Kirche auf dem heutigen Kirchplatz.

Die Reihe der bekannten Pfarrer beginnt mit Johann von Attendorn, der für 1380 bezeugt ist, sie bleibt aber bis zum Ende des 18. Jahrhunderts lückenhaft.

In Altendorf bestand eine Kapelle auf dem Virneburger Hof, die aber schon 1582 verfallen war.

Nach der Säkularisation des Cassiusstiftes im Jahre 1802/03 entfiel für Ersdorf die rechtliche Abhängigkeit vom Bonner Stiftspropst. 1846 wurde ein neues Pfarrhaus errichtet. Die Kirche brannte 1869 nach einem Blitzschlag völlig aus. Zu den geretteten Gegenständen gehört das hölzerne Vesperbild, um etwa 1600 entstanden, das noch heute in der Kirche zu sehen ist. Die Scheune des Pfarrhauses wurde als Notkirche hergerichtet. Pfarrer Wilhelm Klein legte 1877 den Grundstein zur heutigen Kirche, für dessen Finanzierung der Kirchenvorstand eine Hauskollekte beschlossen hatte.

Nach zweijähriger Bauzeit konnte die Kirche seit 1879 für den Gottesdienst benutzt werden. Infolge des Kulturkampfes in Preußen konnte die Kirche erst am 19. Juni 1890 durch Erzbischof Philipp Krementz feierlich konsekriert werden.

Die Zahl der Gemeindemitglieder betrug 1676 etwa 400 Kommunikanten (Pfarrangehörige ab etwa dem 10. Lebensjahr), 1732 lag sie bei 460 Kommunikanten. Für 1905 werden 893 Katholiken verzeichnet (neben 2 Protestanten und 14 Juden), 1977 sind es 1073 Katholiken und 58 Nichtkatholiken (= 95 %), 2005 schließlich 1351 Katholiken und 768 Nichtkatholiken (= 64 %).

Die Pfarrer der Gemeinde seit 1887:

|

1887-1903 |

|

Carl Theodor Isenkrahe, Dechant |

|

|

|

1903-1914 |

|

Werner Wäger |

||

|

1914-1928 |

|

Nikolaus Pütz, Definitor |

||

|

1929-1956 |

|

Leo Engels |

||

|

1956-1963 |

|

Johannes Strombach |

||

|

1963-1981 |

|

Johannes Pier, Dechant, Kreisdechant, Msgr. |

||

|

1981-1982 |

|

Albrecht Tewes (Pfarrverweser) |

||

|

1982-1994 |

|

Robert Kreuzberg, Studienrat, Kreisdechant, Msgr. |

||

|

1994-1997 |

|

Karl-Wencel Heix |

||

|

1997-2004 |

|

Jan Opiéla |

||

|

2004 |

|

Lambert Schäfer |

||

|

2004-2005 |

|

P. Antoni Trojak CSMA (Pfarrverweser) |

||

|

2005-2008 |

|

Michael Jung, Definitor |

||

|

2008-2010 |

Msgr. Bernhard Auel, Kreisdechant, (Pfarrverweser) |

|||

|

2010-2012 |

Dr. Reinhold Malcherek, Dechant, (Pfarrverweser) |

|||

|

2012-2022 |

Dr. Reinhold Malcherek |

|||

| 2022-2023 | Franz-Josef Steffl (Pfarrverweser) | |||

Die Pfarrkirche

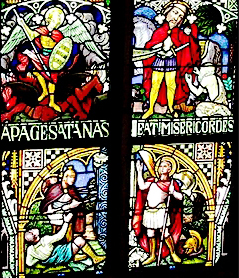

Die aus dem Mittelalter stammende Kirche war am 1. März 1869 nach Blitzschlag abgebrannt. Nach Plänen des Bonner Architekten Dr. Friedrich Carl Schubert wird 1877-1879 ein neugotischer Bau mit 400 Sitzplätzen in Form einer einschiffigen Kreuzkirche mit zwei kleinen Seitenschiffen - nach heftigen Diskussionen um den Standort - an der Stelle der alten Kirche errichtet. Abweichend vom Grundriss der alten Kirche zeigt der Chor nun nach NNO; der Turm ist nicht an das westliche Ende des Langhauses gesetzt, sondern – ungewöhnlich – neben das südliche Seitenschiff. Die neugotische Innenausstattung wird in den folgenden Jahren nach Plänen von Architekt Lange, Köln kontinuierlich ergänzt. Die Kirche wird ausgemalt und erhält die vierfarbigen Fenster und eine Orgel.

Die Kirchweihe kann wegen des preußischen Kulturkampfes erst am 19. Juni 1890 durch Erzbischof Philippus Krementz von Köln erfolgen.

Seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts wird das Kircheninnere schrittweise renoviert und im hinteren Teil (heutige Orgelbühne) erweitert. Dabei werden die neugotische Inneneinrichtung und die Ausmalung größtenteils entfernt. Die Fenster bleiben jedoch erhalten, das Fenster im Erweiterungsanbau kommt hinzu. Nach der Liturgiereform des II. Vatikanischen Konzils wird ab 1968 der Altarraum gründlich umgestaltet. Das Unterteil des neugotischen Hochaltars, 1878 von Bildhauer Jägers in Köln geschaffen, wird als Hauptaltars in die Vierung gestellt. 1980/81 wird an der Kirche eine Priestergrabstätte angelegt und eine Werktagskapelle hinter dem Hochchor angebaut. Bei allen Bauarbeiten sind Gemeindemitglieder in großem Umfang mit „Hand- und Spanndiensten“ beteiligt.

Ein Kirchenschatz: Die Pietà

Die wohl älteste Skulptur in unserer Kirche dürfte das spätmittelalterliche Vesperbild links neben dem Seiteneingang sein, das aus der alten Kirche stammt und beim Kirchenbrand 1869 gerettet werden konnte. Nicht nur wegen dieser Geschichte, sondern auch wegen der eindringlichen Darstellung Mariens mit ihrem toten Sohn verdient die Skulptur besondere Beachtung und Verehrung.

Ein Vesperbild (von lateinisch vesper, Abend) ist ein Andachtsbild, das früher bei abendlichen Privatandachten an den Kreuzestod Christi in der Stunde seiner Abnahme vom Kreuz erinnerte. Die Darstellung wird auch als Marienklage oder als Pietà bezeichnet. Sie kann plastisch oder gemalt ausgeführt sein, z. B. in Kreuzgängen oder als Altarbild bei Laienaltären, in Friedhofskapellen usw. Viele Vesperbilder gelten als Gnadenbilder und werden bei Prozessionen mitgeführt.

Beim Vesperbild handelt es sich oft um das Zentralmotiv, d. h. um einen Ausschnitt des in der Bildenden Kunst als Beweinung Christi bekannten Motivs, bei dem Christus und Maria nach der Kreuzabnahme umgeben von Trauernden wiedergegeben sind. Das Motiv entstammt nicht der biblischen Darstellung, sondern der religiösen Dichtung des 12./13. Jh. Frühe Vesperbilder sind manchmal als so genannte "freudvolle Pietà" konzipiert, wobei die Freude über die vollbrachte Erlösung in einem schmerzlichen Lächeln seinen Ausdruck findet (Bamberg, St. Martin). Im 14. Jahrhundert wird Jesus meist aufrecht am Schoß Marias sitzend und von ihr gestützt wiedergegeben, im 15. Jh. oft fast waagrecht liegend. Ab dem 15. Jh. hält die Muttergottes manchmal nur das Haupt Christi, dessen Körper zu ihren Füßen lagert. Das wahrscheinlich bekannteste Werk ist die Pietà des Michelangelo im Petersdom zu Rom. Nehmen Engel die Stelle Marias ein, spricht man von einer Engelpietà.

Die Orgel

Die erste Orgel erhielt unsere Kirche 1906. Die heutige Orgel wurde 1974/75 von den Orgelbau-Werkstätten Josef Weimbs in Hellenthal erbaut und am 23. Februar 1975 von Weihbischof Augustinus Frotz geweiht.

Die Orgel hat 20 Register mit 1400 Pfeifen auf Schleifladen mit mechanischer Spiel- und elektrischer Registertraktur. Die einzelnen Werke sind in geschlossenen massiven Eichengehäusen untergebracht. Einige Register stammen aus der alten Orgel.

Disposition

I. Manual (Rückpositiv)

|

1 |

|

Holzgedackt |

|

8' |

|

2 |

|

Prästant |

|

4' |

|

3 |

|

Spillpfeife |

|

2' |

|

4 |

|

Quinte |

|

1 ½' |

|

5 |

|

Scharff 3fach |

|

1' |

|

6 |

|

Rankett |

|

16' |

|

|

|

Tremulant |

|

|

Pedalwerk

|

7 |

|

Subbass * |

|

16' |

|

8 |

|

Prinzipalbass * |

|

8' |

|

9 |

|

Gedacktbass * |

|

8' |

|

10 |

|

Choralbass * |

|

4' und 2' |

|

11 |

|

Fagottbass |

|

16' |

II. Manual (Hauptwerk)

|

12 |

|

Prinzipal |

|

8' |

|

13 |

|

Rohrflöte |

|

8' |

|

14 |

|

Traversflöte * |

|

4' |

|

15 |

|

Oktave |

|

4' |

|

16 |

|

Gambetta * |

|

4' und 2 ½' |

|

17 |

|

Superoktave * |

|

2' |

|

18 |

|

Terz * |

|

1 ½' |

|

19 |

|

Mixtur 4fach |

|

|

|

20 |

|

Trompete |

|

8' |

|

|

|

Tremulant |

|

|

Koppeln:

I/II; I/P; II/P

* = Register aus der alten Orgel

Disposition: Prof. Josef Zimmermann, Köln

Orgelbau: Werkstätten Josef Weimbs, Hellenthal

Intonation: Orgelbaumeister Friedbert Weimbs

Prospektentwurf und Gehäusebau: Fa. Josef Weimbs, Hellenthal

Schleierbretter: Heribert Zimmermann, Köln

Die Glocken

Das Geläut besteht aus vier Glocken im Kirchturm. Eine weitere Glocke hängt im Dachreiter auf der Werktagskapelle.

Jakobusglocke

Gegossen 1877, Ton f, Durchmesser 112 cm, Gewicht 740 kg

Unter dem Ornamentfries: Reliefbild des Hl. Jakobus d.Ä., flankiert von 2 Engeln

Inschrift: SANCTE JACOBE,ECCLESIAE PATRONE,ORA PRO NOBIS

Heiliger Jakobus, Patron dieser Kirche, bitte für uns!

Auf der gegenüberliegenden Flanke:

SUB R(everendo) D(omino) PAROCHO C.W. KLEIN ET VICARIO W. STOLL ET ECCLESIAE CONSULARIIS JOH.JOS. SCHUMACHER, JOH: FREISCHEM, JAC. HERGARTEN, JAC. MERTENS, JOH. MERTENS, JOH. SCHMITZ EX SUMPTIBUS ECCLESIAE FUSA SUM A CHRISTIANO CLAREN IN SIEGLAR A.D. MDCCCLXXVII

Unter dem Hochwürdigen Herrn Pfarrer C. Wilhelm Klein und dem Vikar Wilhelm Stoll sowie den Kirchenräten Johann Joseph Schumacher, Johann Freischem, Jakob Hergarten, Jakob Mertens, Johann Mertens und Johann Schmitz wurde ich aus den Mitteln der Kirche gegossen von Christian Claren in Sieglar im Jahre des Herrn 1877.

Sebastianus- und Hubertusglocke

Gegossen 1920, Durchmesser 96 cm, Gewicht 500 kg, No. 2992

Auf der Flanke: Relief des hl. Sebastian, gegenüber Relief des hl. Hubertus mit Pferd und Hirsch

Inschrift: SANCTE SEBASTIANE, SANCTE HUBERTE, INTERCEDITE PRO NOBIS!

Heiliger Sebastian, heiliger Hubert, tretet für uns ein!

GEGOSSEEN 1877 AUS DEM METALL DER 1869 BEIM KIRCHENBRANDE GESCHMOLZENEN GLOCKEN / FUER DIE PFARRKIRCHE ERSDORF / NACH DEM WELTKRIEG I(M) JAHRE 1920 VON MABILON & CO. SARBURG NEU GEGOSSEN FUER DIE PFARRKIRCHE ERSDORF.

Marienglocke

Gegossen 1953, Durchmesser 81 cm, Gewicht 390 kg, Nr. 5406

Über der Inschrift: Medaillon mit der Muttergottes auf der Schlange stehend, flankiert von zwei Engelfiguren. Auf der anderen Seite: Kruzifix

Inschrift:

ERSDORF-ALTENDORF

SANCTA MARIA

SINE LABE ORIGINALI CONCEPTA,

ORA PRO NOBIS!

SUB R.D.L. ENGELS, PAROCHO, ET ECCLESIAE PAROCHIALIS CONSILIARIIS PETRO LIERS, JOSEFO THENEE, JOSEFO KOMP, HENRICO WIHSKIRCHEN, GODEFRIEDO KOLL, JOSEFO SCHMITZ

POST BELLUM ATROCISSIMUM EX DONIS PAROCHIAE FUSA SUM A MABILON IN SAARBURG, DIOEZ. TREVERENSI A.D. 1953

Ersdorf-Altendorf

Heilige Maria,

ohne Makel der Erbsünde empfangen,

bitte für uns!

Unter dem Hochwürdigen Herrn Leo Engels, Pfarrer, sowie den Pfarr-Kirchenräten Peter Liers, Josef Thenée, Josef Komp, Heinrich Wisskirchen, Gottfried Koll und Josef Schmitz wurde ich nach dem verheerenden Krieg aus Spenden der Pfarrei gegossen von Mabilon in Saarburg, Diözese Trier, im Jahre des Herrn 1953.

Herz-Jesu-Glocke

Gegossen 1953, Durchmesser 71 cm, Gewicht 260 kg, No. 5407

Herz-Jesu-Darstellung, begleitet von 2 Engeln, Relief eines Kreuzes und das Emblem der Glockengießerei Mabilon

Umschrift:

ERSDORF-ALTENDORF

COR JESU SACRATISSIMUM,

DONA NOBIS PACEM.

FUSA SUM EX DONIS PAROCHIAE POST BELLUM MAGNUM A MABILON IN SAARBURG, DIÖZ. TREVERENSI A.D. 1953

Ersdorf-Altendorf

Allerheiligstes Herz Jesu,

gib uns den Frieden.

Ich wurde gegossen aus Spenden der Pfarrei nach dem großen Krieg von Mabilon in Saarburg, Diözese Trier, im Jahr des Herrn 1953.